TA19钛合金作为一种近α型耐热钛合金,相当于美国的Ti-6242S合金,凭借其优良的综合性能,在航空航天领域,尤其是航空发动机零部件制造中占据重要地位。其具有中等的室温和高温强度,良好的热稳定性、焊接性能以及抗蠕变性能,最高长期工作温度可达550℃,被广泛用于制造航空发动机的压气机机匣、转子叶片、飞机蒙皮等关键零件。

宝鸡利泰金属基于提供的5篇关于TA19钛合金的研究论文,对其材料特性、锻造工艺、热处理工艺、探伤性能、氧化行为以及表面完整性与疲劳性能等方面进行系统梳理与分析。通过整合各论文中的核心数据与研究结论,深入探讨不同工艺参数及环境因素对TA19钛合金组织和性能的影响,为该合金的生产加工、性能优化及实际应用提供全面且专业的参考。

本文将按照材料特性、锻造工艺对组织和性能的影响、热处理工艺的作用、探伤性能分析、氧化行为研究、表面完整性与疲劳性能关系的顺序展开论述,最后进行全文总结,明确TA19钛合金的关键特性及各因素的影响规律,为相关领域的研究与应用提供便利。

一、TA19钛合金材料特性

(一)化学成分

TA19钛合金的名义成分(质量分数,%)为Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si,含有α稳定元素Al,中性元素Sn和Zr,同晶型β稳定元素Mo,共析型β稳定元素Si。各元素含量在一定范围内波动,具体化学成分如表1所示(引自文档1)。

表1TA19钛合金的化学成分(质量分数,%)

| 元素 | Al | Sn | Zr | Mo | Si | Fe | C | H | O | N | Ti |

| 上限 | 5.97 | 2.13 | 4.20 | 2.01 | 0.09 | 0.01 | 0.013 | 0.008 | 0.11 | 0.005 | 余量 |

| 下限 | 5.88 | 2.09 | 4.15 | 1.99 | 0.08 | 0.01 | 0.016 | - | 0.12 | 0.006 | 余量 |

(二)基本性能

TA19钛合金具有中等的室温和高温强度,良好的热稳定性和焊接性能。与Ti-6Al-4V(TC4)相比,在相同温度下其变形抗力明显提高。其室温抗拉强度可达930MPa以上,不同规格的成品棒材室温和高温抗拉强度分别为1050、700MPa,屈服强度分别为950、560MPa,均高出标准约15%,且伸长率、高温持久和高温蠕变性能均满足协议标准要求(引自文档1)。

二、锻造工艺对TA19钛合金组织和性能的影响

(一)锻造工艺参数选择

锻造加热温度、变形量及变形速度对TA19钛合金的显微组织影响较大。β转变温度是一个重要的临界温度,低于这个温度即在α+β相区锻造变形后,经双重退火处理,可获得等轴α+β转变组织;高于β转变温度即在β区1050℃锻造变形后,经双重退火处理,获得网篮状组织(引自文档1)。

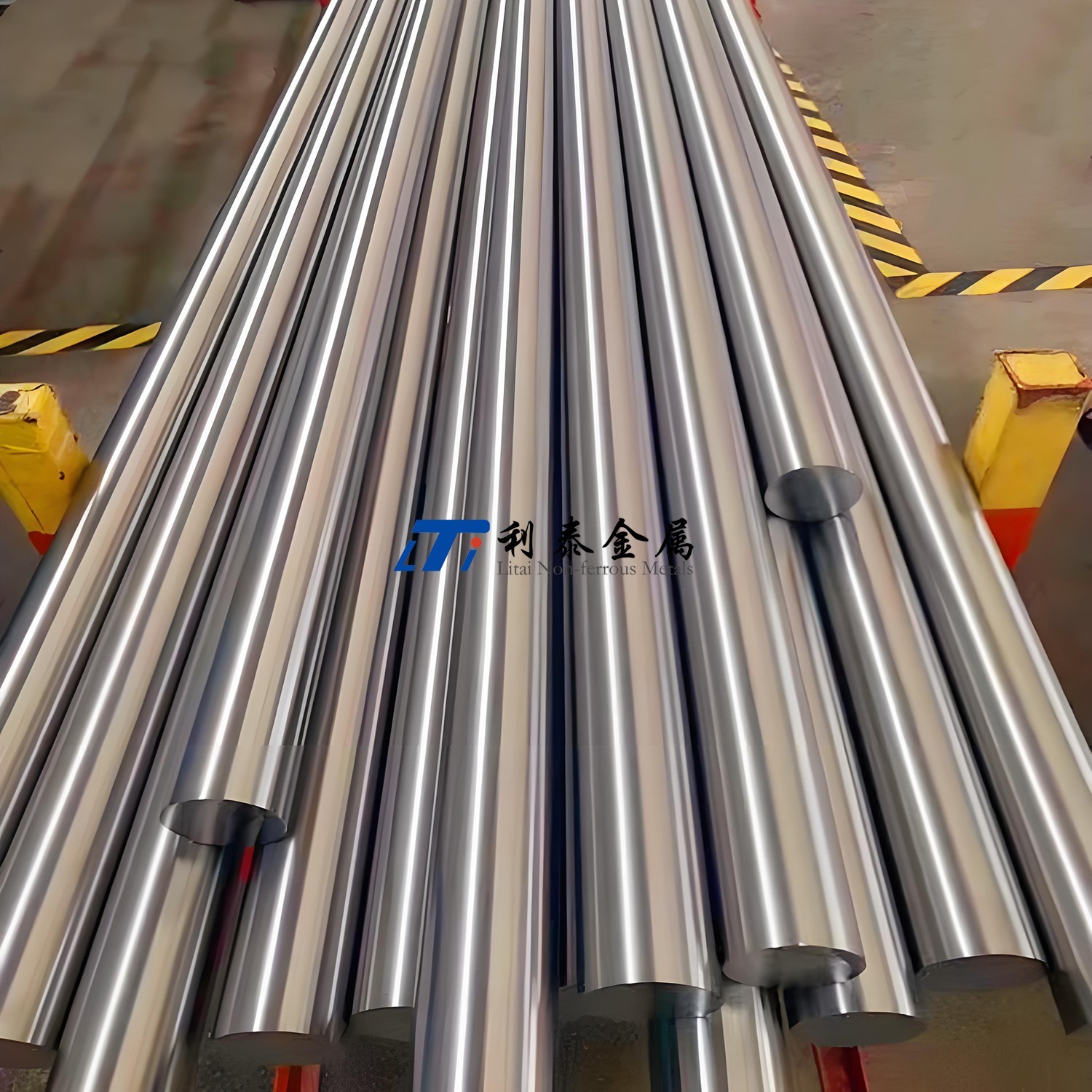

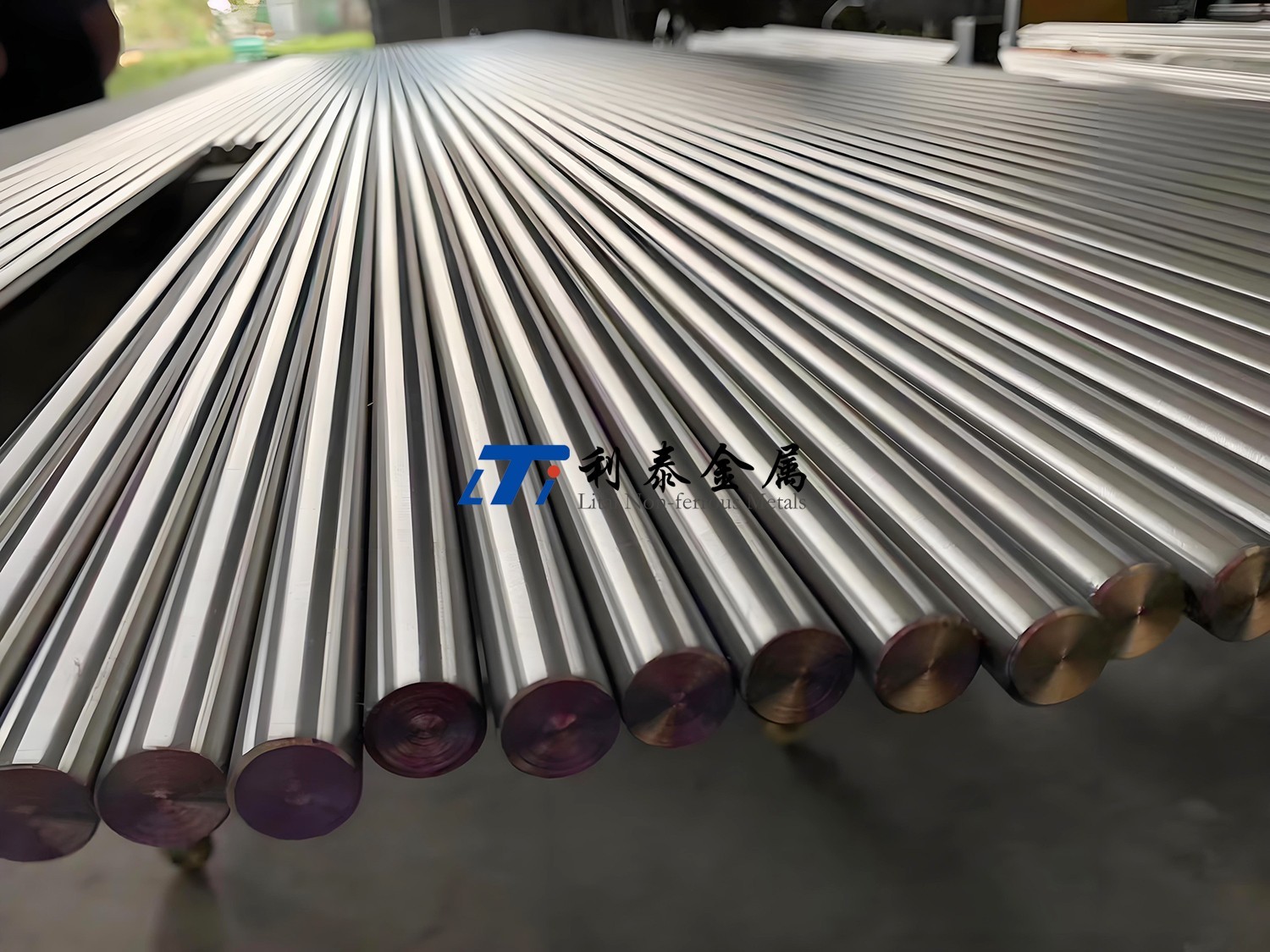

通过选择合理的锻造工艺,对规格为φ200mm/φ250mm×长度≥2000mm的TA19钛合金大规格棒材进行研究,采用β相区和近β相区多火次反复的镦拔,提高了TA19棒材组织均匀性,细化了晶粒;在α+β相区采用较高温度(低于β相变点30℃)锻造成形,获得了初生α比例(20%~25%)较佳的双态组织,得到了综合性能良好的大规格棒材(引自文档1)。

具体锻造工艺如下:

在1150℃铸锭镦拔,锻后空冷、修磨;

在β转变温度以上40~90℃镦拔两火次,锻后空冷、修磨;

在β转变温度以上10~30℃,镦拔两火次,锻后空冷、修磨;

在β转变温度以下10~30℃,两火次锻造至成品棒材,锻后空冷(引自文档1)。

(二)锻造对组织的影响

采用上述锻造工艺后,TA19钛合金成品棒材低倍组织均匀,为模糊晶,无肉眼可见的粗大、清晰晶粒。根据GJB2220-1994图1的评级规定,两规格成品棒材低倍组织评级为B2~B3级。高倍组织为初生α相和条状β转变组织构成的双态组织(等轴与条状的混合组织),即α初+β转,评级为B5~B6级(引自文档1)。

两规格棒材的整体组织均匀性较好,等轴α相呈椭球状和短条状,大小均匀分布于β转变基体上。这表明在β单相区开坯,再经β相区和近β相区多火次反复镦拔的锻造过程能较好地起到细化晶粒、改善材料内部组织均匀性的目的(引自文档1)。

(三)锻造对性能的影响

TA19钛合金两规格棒材室温和高温抗拉强度平均值分别为1047、705MPa左右,屈服强度分别为946.5、568.75MPa左右,均高出标准约15%,蠕变性能均符合标准要求。在525℃/480MPa下持久性能也符合标准要求,表明该合金大规格棒材所采用的锻造工艺是合理的(引自文档1)。具体力学性能如表2所示。

表2TA19钛合金两种规格棒材力学性能

| 规格/mm | 室温拉伸性能 | 480℃高温性能 | 蠕变残余变形量ε(%)510℃/240MPat≥35h | ||||||

| Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A5(%) | Z(%) | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A5(%) | Z(%) | ||

| φ250 | 1049 | 949 | 12.0 | 34.0 | 695 | 550 | 18.0 | 40.5 | 0.036 |

| 1044 | 951 | 12.5 | 33.0 | 680 | 560 | 18.5 | 44.0 | 0.040 | |

| φ200 | 1050 | 941 | 17.0 | 42.0 | 725 | 590 | 20.5 | 63.0 | 0.046 |

| 1045 | 945 | 17.0 | 42.0 | 720 | 575 | 20.0 | 60.5 | 0.043 | |

| 标准 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 | ≥620 | ≥485 | ≥15 | ≥30 | ≤0.1 |

三、热处理工艺对TA19钛合金组织及性能的影响

(一)热处理工艺参数

TA19钛合金的热处理制度对其组织和性能有着显著影响。研究中采用的热处理制度包括:970℃×60min,空冷+590℃×480min,空冷(引自文档1);相变点下25℃固溶保温1h/空冷、595℃时效保温8h/空冷(引自文档2);以及5种不同固溶温度(Tβ-10℃、Tβ-20℃、Tβ-30℃、Tβ-40℃、Tβ-50℃)和相同时效温度(595℃时效保温8h后空冷)的固溶时效处理(引自文档3)。

(二)固溶温度对组织的影响

固溶温度对TA19钛合金显微组织中的初生α相含量影响显著,固溶温度越高,初生α相含量越少。未经热处理的变形态(R态)显微组织为两相区充分变形的等轴组织,初生α相含量超过80%;经过不同固溶温度处理后,初生α相比率明显下降(引自文档3)。

当固溶温度为Tβ-10℃时,组织中初生α相的含量为15%~18%,在同一个金相视场内α相的尺寸和形状均匀性稍差,长条α相和等轴α相并存,少量长条α相的最大尺寸可达50μm,个别等轴α相的最大尺寸约为20μm;固溶温度为Tβ-20℃时,初生α相的含量约为30%~35%,在同一个金相视场内α相的尺寸和形状均匀性有所改善,但是还是存在少量长条α相,长条α相的最大尺寸约为20μm,等轴α相的平均尺寸约为10μm;固溶温度为Tβ-30℃时,初生α相的含量约为45%~50%,在同一个金相视场内初生α相的尺寸和形状均匀性较好,基本以等轴α相为主,等轴α相的平均尺寸约为15μm;固溶温度为Tβ-40℃和Tβ-50℃时,显微组织非常接近,初生α相的含量约为65%~75%,在同一个金相视场内初生α相的尺寸和形状均匀性较好,初生α相已经充分等轴化,等轴α相的平均尺寸约为10μm(引自文档3)。

(三)热处理对性能的影响

经相变点以下10℃到50℃固溶保温1h后风冷,再经595℃时效保温8h后空冷,获得的TA19钛合金的室温和高温力学性能均能满足AMS4975标准的要求,且具有一定的富裕量(引自文档3)。

固溶温度选择相变点以下10℃时,TA19钛合金的室温和高温力学性能及蠕变性能匹配最好,对应的显微组织中初生α相含量为15%~18%。此时室温抗拉强度Rm为1045MPa,屈服强度Rp0.2为916MPa,延伸率A为16.5%,断面收缩率Z为41.0%;482℃高温抗拉强度为710MPa,屈服强度为540MPa,延伸率为19.5%,断面收缩率为62.5%;510℃蠕变性能为0.032%(引自文档3)。

4#和5#热处理制度(固溶温度为Tβ-40℃和Tβ-50℃)中的固溶温度尽管对塑性影响不明显,但会降低室温抗拉强度Rm和屈服强度Rp0.2,室温抗拉强度最大下降幅度达到了35MPa,屈服强度最大下降幅度为32MPa,并且高温蠕变塑性也有所增加,即抗蠕变性能变差(引自文档3)。

四、热加工工艺对TA19钛合金探伤性能的影响

(一)试验材料与方案

选取2件规格为φ230的TA19钛合金棒材,对其分别进行棒料探伤、镦饼、热处理前饼坯探伤、热处理、热处理后饼坯探伤。探伤工序均在美国ZW-ARTDIMUT/USPC3100设备采用5MHz探头进行(引自文档2)。

镦饼工艺:加热温度为相变点下40℃,试料1(φ230×210)镦至~φ382×76一火完成,试料2(φ230×235)镦至~φ322×120一火完成(引自文档2)。

热处理工艺:相变点下25℃固溶保温1h/空冷、595℃时效保温8h/空冷(引自文档2)。

(二)镦饼对探伤性能的影响

对比棒料与热处理前饼坯的探伤结果,发现探伤结果均匀的棒料经过一火镦饼后沿饼坯径向出现了明显的区域性差异,饼坯心部探伤结果较好,外圆部位较差。其中试料1镦饼变形量为64%,探伤杂波突变部位出现在约3/5R位置;试料2变形量为48%,探伤杂波突变部位出现在约3/4R位置(引自文档2)。

这是因为镦饼改变了原始棒料中的组织流线。对于棒料而言,流线是沿着棒料长度方向,当从端面探伤时,探伤方向与流线方向平行,探伤结果较好,从外圆探伤时,探伤方向与流线方向垂直,探伤结果较差。当对棒料进行镦饼时,流线方向被改变,饼坯外圆部位改变最大,流线由原先的纵向几乎被改变为径向,因此从饼坯端面探伤时出现了明显的分区(引自文档2)。

(三)热处理对探伤性能的影响

对比分析饼坯热处理前后的探伤结果,热处理后锻件杂波水平有所降低,但整体探伤趋势并没有改变,端面探伤依然是心部较好外圆部位较差。热处理对探伤结果具有改善作用,原因可能是由于经过高温固溶阶段后,对锻件组织起到均匀化作用,弱化了流线的方向性。但热处理对探伤性能的改善程度并不大(引自文档2)。

(四)有效探伤尺寸的影响

对比棒料与热前饼坯的水浸探伤结果,发现镦饼前后单纯从锻件有效探伤尺寸来看,其对探伤结果影响并无显著规律性。棒料镦饼前后探伤有效尺寸小的状态下反而杂波水平较高,这说明锻件流线的改变对探伤结果的影响作用大于有效探伤尺寸对探伤结果的影响(引自文档2)。

五、TA19钛合金氧化行为研究

(一)试验方法

将TA19钛合金线切割成尺寸为14mm×14mm×4mm的方块试样后,用金相砂纸逐级打磨至1500°,经Cr₂O₃抛光至光亮,而后经超声波清洗干净、吹干。在静态空气为试验气氛的箱式电阻炉中进行氧化试验,温度分别为550℃、650℃和750℃,氧化时间为100h。每隔10h取出一次,空冷至室温后称量并记录坩埚和试样的总质量,计算试样的增重量,绘制氧化动力学曲线(引自文档4)。

(二)氧化动力学曲线

随着氧化温度的升高,TA19合金的氧化增重明显增加。在550℃和650℃氧化100h后,合金的氧化增重分别为1.212mg/cm²和2.624mg/cm²,氧化动力学曲线为直线-抛物线形;而在750℃氧化的合金增重为7.478mg/cm²,氧化动力学曲线为双直线形(引自文档4)。

氧化初期,TA19合金表面生成一层氧化膜(TiO₂),对基体起到保护作用,而随着氧化时间的延长,氧化膜逐渐疏松、剥落,氧原子渗入基体内部,进而导致基体的失效(引自文档4)。

(三)氧化后的形貌与成分

随着温度的升高,TA19合金表面氧化物逐渐从颗粒状生长为短棒状,氧化层疏松多孔。550℃氧化100h后,基体表面生成一层致密的颗粒状氧化物,能起到一定阻止氧原子渗入的作用;650℃氧化100h后,表面氧化物颗粒变大,部分颗粒连接形成短棒状,氧化皮较为疏松,颗粒之间缝隙变大;750℃氧化100h后,基体完全被短棒状氧化产物所覆盖,疏松多孔,为氧原子的进入提供了有利通道(引自文档4)。

表面能谱分析结果显示,与氧化前基体试样表面元素含量相比,O元素含量大幅升高,且随着温度的升高,O元素含量大致保持恒定,表明经氧化后有大量氧进入合金。Ti元素含量随着温度的升高显著下降,Al元素含量显著升高(引自文档4)。

随着温度的升高,合金表面氧化膜厚度不断增加,从550℃的1.5μm增加到750℃的14.5μm。同时,远离氧化膜逐渐变得疏松多孔,发生剥落现象(引自文档4)。

(四)氧化产物相组成

TA19合金在550℃氧化100h后,表面有Al₂O₃、TiO₂和Ti₂O新相生成,主要是由于Ti和Al在高温下与氧发生反应;650℃氧化100h后,表面出现Ti₃Al相,氧化过程中生成的富Al层与基体中的Ti结合,生成Ti₃Al脆性相;750℃氧化100h后,氧化产物主要为TiO₂和Al₂O₃,同时含有Ti₃Al脆性相。Ti₃Al脆性相与基体热膨胀系数差别较大,高温氧化过程中造成热应力非均匀分布,从而导致表面氧化膜剥落(引自文档4)。

六、TA19钛合金端面车削表面完整性的低周疲劳演化

(一)试验材料与方法

实验材料为TA19钛合金,毛坯热处理制度为960℃×1h固溶+590℃×8h空冷时效。按照航空工业标准HB5287-1996设计疲劳试样,采用电火花切割方法获得试样坯料,进行双面的端面车削加工,选用硬质合金刀具(TiAlN+Al₂O₃涂层),切削参数:vc=30m/min,f=0.15mm/r,ap=0.1mm(引自文档5)。

对疲劳试样进行20℃室温及400℃高温低周疲劳实验,使用液压伺服疲劳试验机进行轴向拉-拉实验,波形为正弦波,最大应力600MPa,最小应力60MPa,应力比0.1,频率10Hz(引自文档5)。

(二)疲劳断裂分析

在室温疲劳作用下,TA19钛合金试样断口基本与主应力方向垂直,断口较为平整,基本符合脆性断裂;而高温疲劳下韧窝的拉长现象相当明显,断口的疲劳源更多,台阶高度差明显,在断口边缘呈现,基本符合韧性断裂。这表明在高温作用下,TA19钛合金的塑性增强,脆性降低(引自文档5)。

(三)表面形貌演化

表面波纹度:无论是在室温还是高温疲劳的作用下,随着疲劳循环周次数的增加,表面波纹度的幅值上升而波长下降。高温疲劳作用下表面波纹度的振幅较室温疲劳作用下具有一定的提升,这是由于高温下TA19钛合金材料的强度减小,且在高温作用下产生了蠕变,在拉伸过程中产生了更大的变形量(引自文档5)。

表面粗糙度:在室温疲劳作用下表面粗糙度的变化规律不明显;而在高温疲劳的作用下,表面粗糙度具有较为明显的下降趋势。这是因为室温疲劳下试样断裂形式更接近于脆性断裂,而高温疲劳下接近于韧性断裂,基于塑性变形模型的预测结果与高温下的实际情况基本一致(引自文档5)。

(四)表面残余应力演化

室温疲劳作用下表面残余应力随循环周次数增加呈缓慢降低的趋势,应力松弛情况并不明显;在高温疲劳作用下,试件表面残余应力发生明显的松弛,松弛速度随循环周次/保温时长的增加而降低,整个松弛过程呈指数形式下降,符合Zener-Wert-Avrami模型(引自文档5)。

在高温疲劳作用下,温度载荷的引入类似于去应力退火,为材料内部一些原子与空位的运动提供了一定的能量,促使位错的可动性提高,位错阻力降低,使大量纠缠位错逐渐解开,位错密度趋于减小,因此表面残余应力产生了快速的、明显的松弛(引自文档5)。

七、全文总结

TA19钛合金作为一种性能优良的近α型耐热钛合金,在航空航天领域具有重要的应用价值。通过对其材料特性、锻造工艺、热处理工艺、探伤性能、氧化行为以及表面完整性与疲劳性能的系统研究,可以得出以下结论:

在材料特性方面,TA19钛合金具有特定的化学成分和优良的综合性能,其室温和高温强度、抗蠕变性能等均能满足航空发动机等关键部件的使用要求。

锻造工艺对TA19钛合金的组织和性能影响显著。采用β相区和近β相区多火次反复镦拔,以及在α+β相区较高温度下锻造成形,可获得组织均匀、晶粒细化且综合性能良好的棒材,其力学性能均优于相关标准。

热处理工艺中,固溶温度是影响TA19钛合金组织和性能的关键参数。适当的固溶温度(如相变点以下10℃)结合时效处理,可使合金获得最佳的室温和高温力学性能及蠕变性能,初生α相含量控制在15%~18%时性能匹配最佳。

热加工工艺中的镦饼会改变TA19钛合金的流线,导致饼坯探伤性能出现区域性差异,心部优于外圆;热处理可在一定程度上改善探伤性能,但效果有限,且流线对探伤结果的影响大于有效探伤尺寸及变形量。

在氧化行为方面,温度对TA19钛合金的抗氧化性能影响较大,随着温度升高,氧化增重明显,氧化产物从颗粒状变为短棒状,氧化层疏松多孔,750℃时会出现Ti₃Al脆性相导致氧化膜剥落。

表面完整性在低周疲劳过程中会发生演化,室温下疲劳断裂接近脆性断裂,高温下为韧性断裂;表面波纹度随疲劳周次增加幅值升高、波长下降;高温下表面粗糙度降低;高温下表面残余应力呈指数形式松弛,符合Zener-Wert-Avrami模型。

综上所述,TA19钛合金的性能受多种因素综合影响,在实际生产和应用中,需合理控制锻造工艺、热处理工艺等参数,关注探伤性能、氧化行为及表面完整性与疲劳性能的关系,以充分发挥其优良性能,确保相关部件的安全可靠运行。

引用论文

1.李进元,廖强,李维.《TA19钛合金大规格棒材的组织和性能研究》.《热加工工艺》2015年第44卷第17期

2.邓瑞刚,王波伟,张拓燕,秦卫东.《热加工工艺对TA19钛合金探伤性能的影响》.《无损探伤》2019年第43卷第6期

3.张永强,赖运金,张国栋,雷锦文,任勇,尚金金,史小云,王建国.《固溶温度对TA19钛合金组织及性能的影响》.《材料开发与应用》2017年第32卷第4期

4.宋有朋,梁文萍,缪强,崔世宇,黄彪子,张毅.《TA19钛合金氧化行为研究》.《热处理》2017年第32卷第2期

5.丁小岑,何宁,宋迎东,孙志刚,石耀闻,杨吟飞.《TA19钛合金端面车削表面完整性的低周疲劳演化》.《航空材料学报》2021年第41卷第4期

相关链接

- 2025-08-17 多工艺耦合下TA15钛合金棒组织演化与高温性能协同调控机制

- 2025-08-02 热处理工艺对海洋工程及深海探测装备用Ti80钛合金棒材组织与性能的纵深影响分析

- 2025-07-25 热压温度对扩散连接Ti60钛合金棒组织与性能的影响

- 2025-07-19 热输入对TB9钛合金棒激光焊接接头显微组织的影响

- 2025-06-23 从"跟跑"到 "并跑":Ti80钛合金产业化三大矛盾破解与技术突围路径

- 2025-05-14 国内自主研发Ti80钛合金的制备工艺突破和前沿应用案例

- 2025-05-13 渗碳处理对TA31钛合金棒组织及性能影响

- 2025-02-28 利泰金属定制超高强度高温稳定性轻量化航空用TC19钛合金棒

- 2025-02-20 利泰金属一站式谈TA23钛合金棒的应用领域与性能特点

- 2025-01-13 低温冷风微量润滑技术对TC6钛合金棒加工特性的应用研究